このページでは、笠岡市金浦地区に伝わる伝統行事「ひったか・おしぐらんご」の2025年の取り組みを紹介します。

山陽新聞朝刊 2025年5月26日

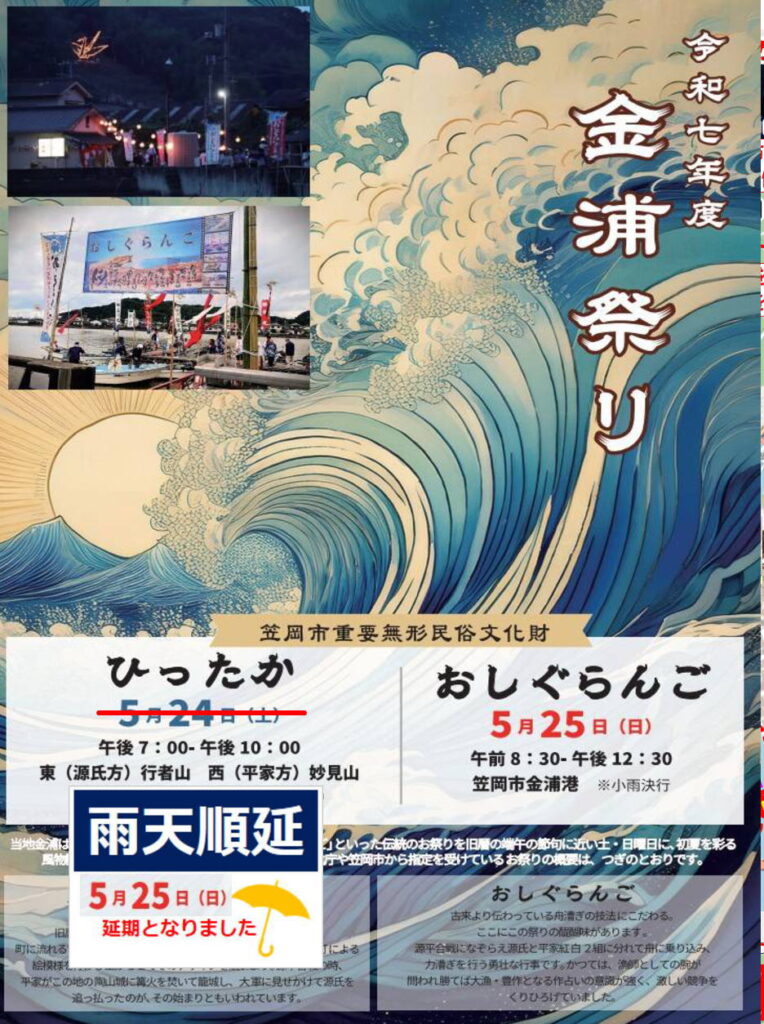

2025年5月25日(日)8:30~おしぐらんご 19:30~ひったか

「ひったか」が雨天順延となり「おしぐらんご」と同日開催となりました。

5月24日(土)雨天のため「ひったか」は翌25日(日)19:00から開催

金浦の名の由来

”沖つ風 波立つべくも吹かぬよに 金の浦より出づるあま舟”

【沖からの風はさして波たてる程のこともなく、今しもその穏やかな海を目指して金の浦から漁舟が漕ぎだしていく・・永承元年(1046)藤原家経】

明治22年(1889)に西濱村・吉浜村・木の目村・大河村・生江浜村の5か村が合併して新たな村になったとき、上記の歌にちなんで金浦村と名付けられました。

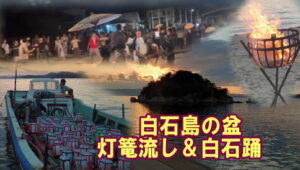

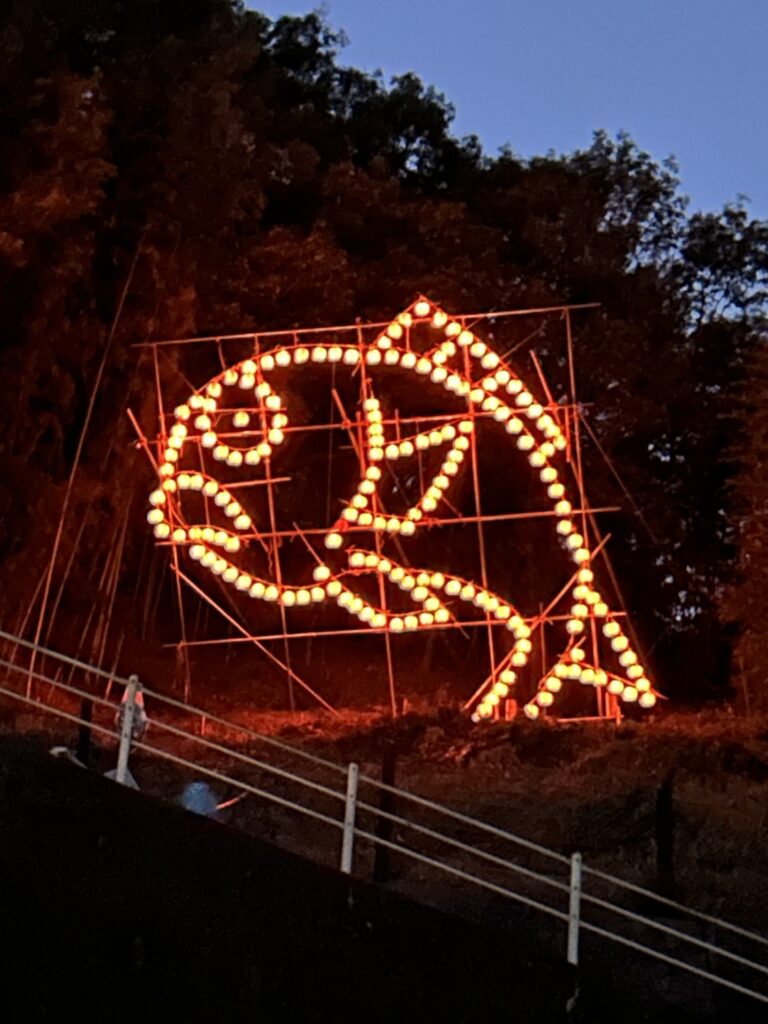

「ひったか」の由来

ひったかの起源は、一の谷の合戦で平家が敗走した後の寿永3年(1184)に平家の武将が、金浦の地陶山城「現在の行者山付近」兵を集めて立て直しを図ったのですが、この期に源氏方に通じていた讃岐の国の在庁等が軍艦30余隻、水軍2千余りの大軍で海から陶山城を攻め立てました。

そこで平家方平道盛らは、味方の劣勢を補うために付近の山一帯に「かがり火」を焚いて大軍と見せかけ敵を欺いて退散させたと伝承されています。

このことから「ひったか」の語源は松明を山上で高く焚くという意味の「火を高く焚く」が「ひったか」となまったものだと言われています。

その後、白のぼりを立てた東源氏方と赤のぼりを立てた西平家方の源平二軍にわかれ松明を焚き気勢を上げ競うようになり、後に松明のかわりに提灯が使われるようになったとされています。

「ひったか」は昭和49年(1974)に無形民俗文化財として笠岡市の指定を受け、さらに昭和51年(1976)に文化庁から同様の指定を受けています。

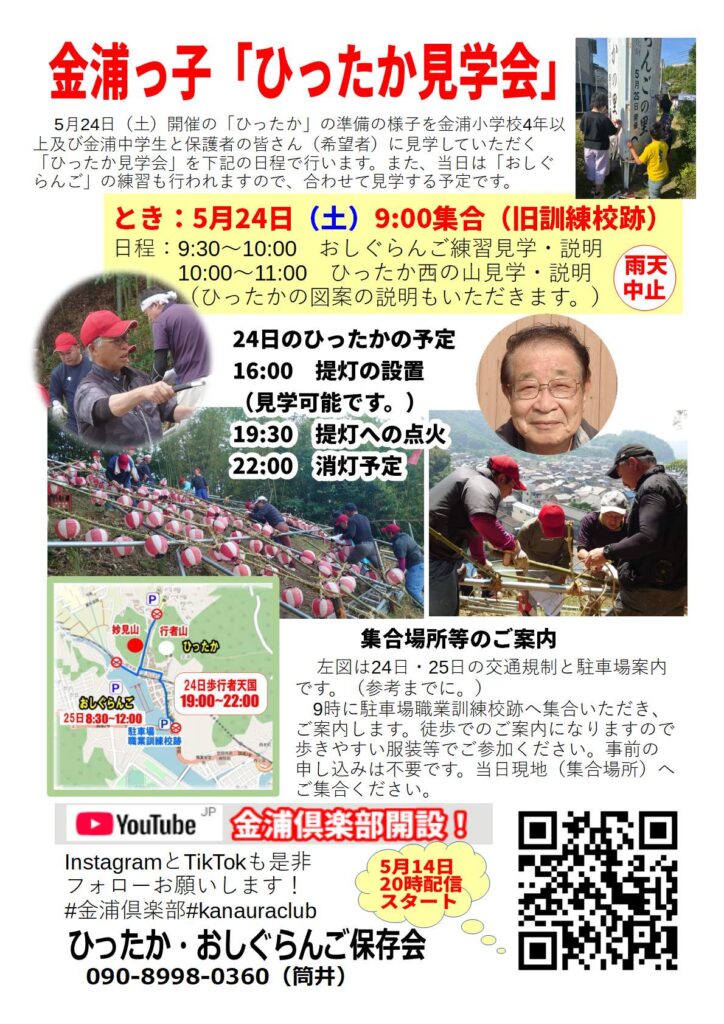

5月24日(土)9:00~ ひったか見学会開催

ひったかの準備は5月24日(土)午前8時から1日がかりで制作されます。保存会では、ひったかの制作過程の見学会を今年初めて実施します。金浦っ子を対象に開催する予定です。

24日(土)午前9時に旧職業訓練校跡駐車場にお集まりください。

※雨のため中止となりました。

ひったか図案予想クイズ 締切5月23日

「おしぐらんご」の由来

おしぐらんごの起源は、今から800数十年前の元暦元年(1184)、屋島を本陣としていた平家の武将が備中方面の兵力を集めるために、陶山城に滞在しているとき、源氏に心を寄せ時節を待っていた讃岐の国の在庁等が軍船30余隻に2千余のの水軍をもって陶山城に攻め入った。

平家方は陶山城主が先陣となり、わずか10数隻の軍船で迎え撃ち、敵を追い散らし、滞在中の平道盛らを驚嘆させたと伝えられています。

この勇壮な源平の舟いくさが、当時の漁師の勇猛心を刺激し、「ひったか」と同様に源平二軍に分かれて舟漕ぎ競争が行われるようになりました。

「おしぐらんご」の語源は、「押しくらべ」がなまったものと言われています。また押すとは舟りの櫓をこぐことで、くらべを「ぐらんご」といいます。

「おしぐらんご」は、「ひったか」より遅く平成17年(2005)に無形民俗文化財として笠岡市の指定を受けています。

今後の予定

5月25日(日)おしぐらんご行事:開会式8:30~ 竜宮荘前

5月24日(土)ひったか行事:点灯19:30~→25日(日)に延期

5月24日(土)金浦っ子「ひったか見学会」:9:00~ (雨天中止)

5月18日(日)おしぐらんご応援ツアー:12:00~

5月10日(土)頑張れバザー 11:00~ ようすな会館

5月10日・11日 ひったか枠組み制作

4月27日(日)合同総会(地区行政・コミュニティ関係)19:00~ コミュニティ協議会

4月12日(土)ひったか警備打合せ 18:30~ 竜宮荘

3月30日(日)ひったか行者山通路除草 AM8:00~

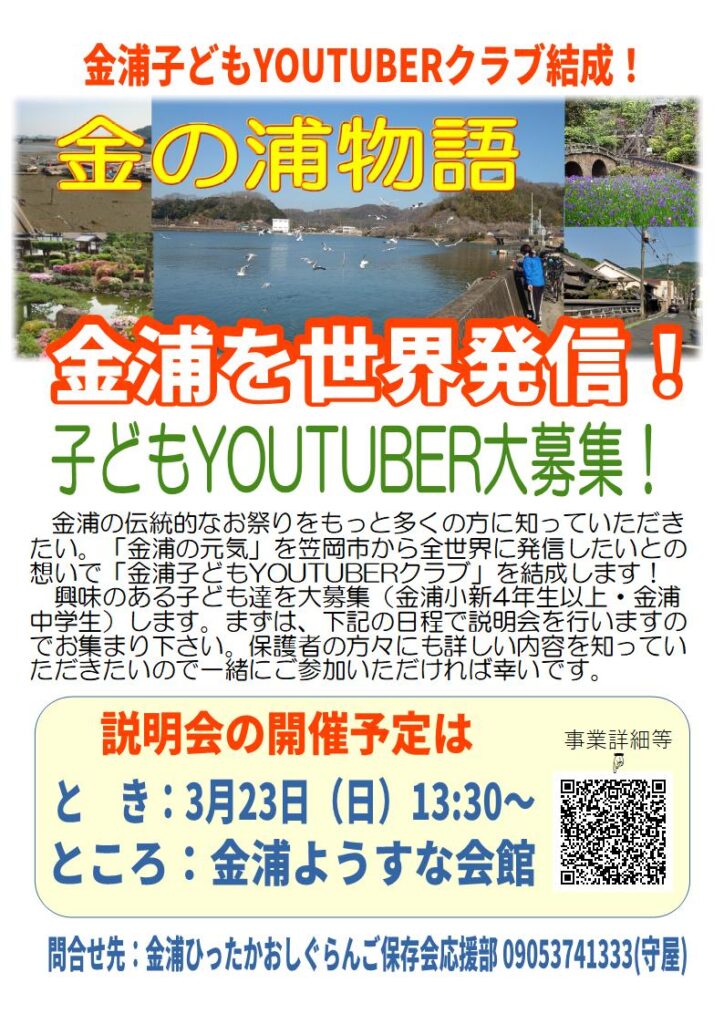

3月23日(日)金浦子どもYOUTUBERクラブ結成説明会 13:30~ ようすな会館

3月16日(日)第2回ひったか・おしぐらんご打合せ 13:30~ ようすな会館

おしぐらんご練習日程

おしぐらんごの練習日程です。潮に合わせての練習時間になっています。堤防からの見学・応援も可能です。

※実施会場付近には駐車場がございません。地域の方々の通行の妨げにならないように配慮をお願いします。

5月18日(日)おしぐらんご応援ツアー実施 12:00~15:00

本番に向けて練習を重ねる子供たちを応援する「おしぐらんご応援ツアー」を実施。

5月14日(水)SNSで「おしぐらんご」PRチャンネルを「金浦倶楽部」開設

動画で「金浦」をPRしようと始まった仮称「金映倶楽部」ですが、この度、名前を「金浦倶楽部」として正式に名称を決定し、YOUTUBE/インスタ/TikTokにアカウントを取って5月14日(水)午後8時から配信をスタートさせました。

今後、精力的に「ひったか」「おしぐらんご」のPRを進めていきます。フォローよろしくお願いします。#金浦倶楽部、#kanauraclub

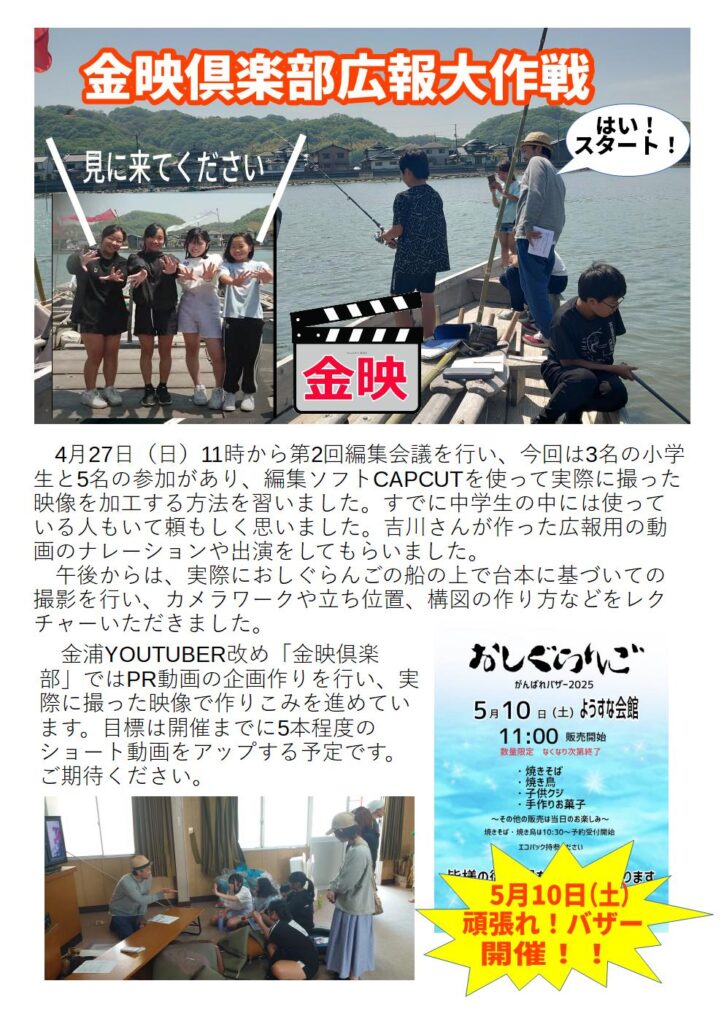

5月10日(土)第3回 金映倶楽部広報大作戦・編集会議&ワークショップ

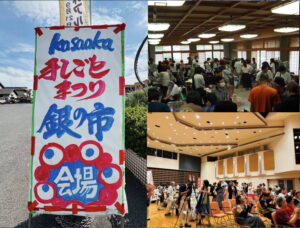

おしぐらんご がんばれバザー 5月10日(土)11:00~

5月10日(土)11時からようすな会館で「おしぐらんご・がんばれ!バザー」が開催され、地域の方々が保存会有志の用意した野菜やお菓子・焼きそば・焼き鳥などの販売会を行いました。販売の売り上げは「ひったか・おしぐらんご」の行事開催の資金に充てられます。子供たちもお菓子やおもちゃなどの販売もあり大いに盛り上がりました。

5月4日(日)「ひったか・おしぐらんご」広告塔のペンキ塗り

金映倶楽部の子供たちで、金浦の入り口にある「ひったか・おしぐらんご」広告塔のペンキ塗り作業を行いました。

4月27日(日)第2回 金浦YOUTUBER大作戦・編集会議&ワークショップ

4月27日(日)10:00~と11:00~と2回に分けて第2回の編集会議を開催しました。10時からは小学生が3名、11時からは中学生が4名参加してくれました。

4月13日(日)第1回 金浦YOUTUBER大作戦・編集会議&ワークショップ

4月13日(日)8:00から映像作家吉川寿人氏を講師に編集会議・ワークショップを開催しました。練習が10時からということで、その前8時からという早朝開催で思うように人は集まらなったけれど、大体の方向づけと、参加者の意識づけは出来たと思います、。とにかく、5月24日・25日までは皆忙しいので「ショート動画」を中心に開催告知をする取り組みとしています。行事の紹介や歴史については、25日以降に撮影を行いまとめる形になりそうです。

金浦の動画を作成する広報マンを募集します。(大人・子ども年齢・地区を問いません。)

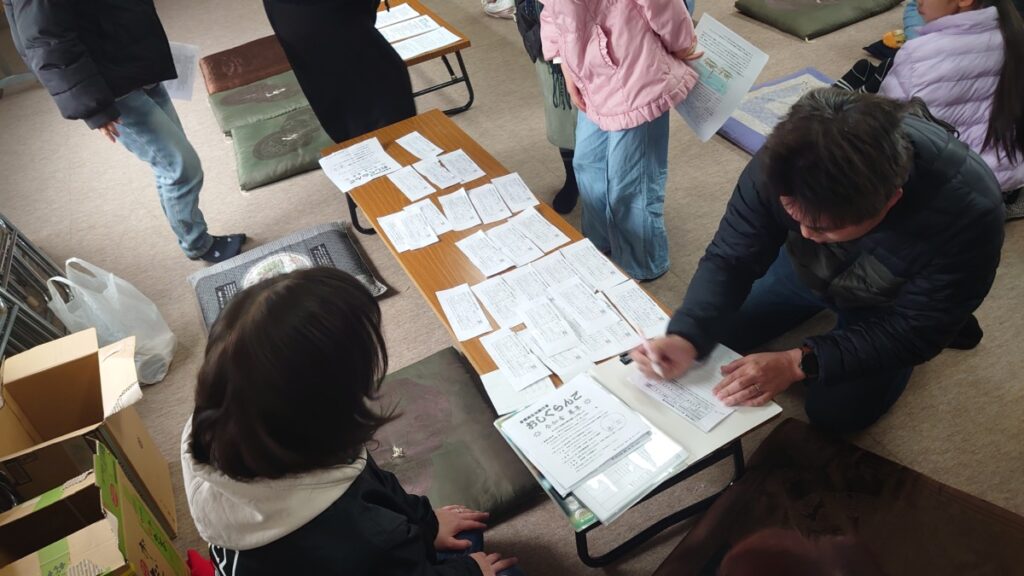

3月23日(日)金浦子どもYOUTUBERクラブ結成説明会

3月23日(日)午後1時30分からようすな会館において「金浦子どもYOUTUBERクラブ結成説明会」を開催しました。今回の事業で指導をお願いする兵庫県たつの市の映像作家吉川寿人さんを迎えての説明会でした。

2025年は行事の開催日時が潮の関係もあり、半月程度早いこともありタイトなスケジュールとなっています。初めての取組なので手探り感はありますが、子ども達・保護者・保存会の皆さんの意向に沿ったものにするように丁寧に意見をお聞きする会になりました。練習の前に多くの子どもたち、保護者や保存会の皆様ありがとうございました。

皆さんの意見として「少しでも多くの方々にひったかおしぐらんごを知って欲しい」「後継者不足と併せて指導者不足も喫緊の課題です。」「おしぐらんごの船の老朽化等課題満載」

どこをターゲットに映像制作をするか?ここについて多くの皆さんの声を反映して成果の出せるもの!結構ハードルが高い!

会場へのアクセス&駐車場案内

金崎橋手前の信号のところに旧職業訓練校跡のスペースがありますのでそちらをご利用ください。

なお、会場へは入口とは反対側から出ていただき徒歩で3分程度でようすな会館です。

なお、日曜日は海側の堤防沿いにも若干駐車は可能です。交通の妨げにならない位置に駐車してください。

金浦ひったかおしぐらんご保存会では、福武財団の補助(30万)を受けて

下記の事業を行います。

事業名

事業名 子どもユーチューバーによる伝統行事保存伝承事業

事業目的伝統行事に興味を持ってもらう取り組みとして、子どもユーチューバーとして映像作家の指導によって行事を映像に残す作業を通じて、行事に関わる。

子どもたちは情報発信スキルの習得も併せて、いろいろな体験を盛り込みプロモーションビデオ制作により地域を超えての魅力発信に繋げる。

事業の趣旨ひったかおしぐらんごは地域の伝統行事として小学校・中学校の地域学習の教材として位置付けられており、保存会会長が学校に赴いて説明の機会を設けて子どもたちへの伝承が行われている。恒例として3年時に説明を受けて4年次におしぐらんごの漕ぎ手の募集を行い、練習をして祭りの当日を迎える。コロナ以降数年中止になっていたこともあり、小学生のおしぐらんごへの参加が非常に少ない現状である。学校での学習が行事への興味と参加意識に繋がっていないという課題があり、今後益々児童数が減るにつれて後継者育成が喫緊の課題となりつつある。後継者育成の具体的な方法論を検証する必要があるとの問題意識を持っている。

活動内容

金浦小学校の児童有志を中心に「ひったかおしぐらんごクラブ」を結成し、子どもユーチューバーとして、行事を取材してプロモーションビデオを作成し、小学校の地域学習の教材として、保護者や地域の方に関心を持っていただくツールとして活用する。

〇ひったかおしぐらんご参加経験のある中・高校生を対象に行事に対する意識調査を行い、本事業への協力・サポートを依頼する。

4月:金浦小学校への「ひったか・おしぐらんごクラブ」の募集・設立

4月:映像作家との打合せ・ストーリーづくり・配役等

5月:「おしぐらんご」練習風景の撮影

5月行事当日:「ひったか」制作過程の撮影・「おしぐらんご」競争風景の撮影

6月:「おしぐらんご」体験会の実施

7月:ひったかおしぐらんご保存会インタビュー・撮影

8月:プロモーションビデオ編集

11月:金浦小学校学芸会での上映・公民館文化祭での上映会

上記内容は申請時の事業計画です。目的達成のために現状に即した活動内容に

変更しながら柔軟な対応に心がけます。

下記のYOUYUBEをご参照ください。

以前六島で「六島YOUTUBER計画」を実施した時のテレビ放送です。

こんなイメージで実施したいと思います。

3月20日 おしぐらんご練習 13:00~15:00

15日・16日と土日が雨で練習が中止になり、3月16日の打合せで急遽練習日が追加されています。

前半小学生・後半中学生・一般の練習が強風の中で行われました。途中、風が強すぎて船が進まないというアクシデントもありましたが、指導の皆さんも懇切丁寧に教えていただき、初めての参加の児童も楽しそうに練習をこなしていました。

3月16日 第2回ひったか・おしぐらんご打合せ会

第2回の保存会の打合せ会議が15時からようすな会館で行われました。

前回の会議からの変更事項や練習日程の追加等が話し合われました。

・おしぐらんごの開会式は5月25日(日)午前8時30分から(安全祈願8時から)

・ひったか点灯5月24日(土)午後7時から

5月10日(土)10:00~ 頑張れバザー実施(資金捻出のためにバザー実施)

笠岡市の財政健全化の煽りを受けて、市の補助金が大幅に削減される見込み。

新たな財源確保の取組について(継続審議)

・ひったかの提灯の補充について(東100個・西300個のちょちんが雨で破損)

※かなり厳しい運営になるので町内のみならず町外へも積極的にアピールが必要。

会議終了後も若手メンバーを中心として5月10日(土)開催予定の「頑張れバザー」について引き続き協議が進んでいました。何が販売されるか気になるところですが、5月10日(土)10:00から「ようすな会館」で実施しまのでご協力をよろしくお願いします。

3月9日 おしぐらんご初練習

おしぐらんご参加者説明会の翌日から練習が始まりました。練習日も土日・時間も満潮に合わせての開催で、お世話いただく保存会の皆さんも参加する子供たち、保護者の方々もかなり大変な環境での練習となります。

ここで中心的な役割をされているのが保存会をサポートする女性陣のチームワークです。練習会の出欠の確認から、保存会との調整、船に乗り込んで舟漕ぎの指導までかなりパワフル。女性陣にお話を聞いてみると、ご自身の子どもたちが参加された時に女性のチームを結成されて、その面白さに取りつかれたそうです。子供たちにこの面白さを感じて欲しいという想いが原動力となっているようでした。

そして、毎回大学生が2人ぐらい参加して練習をサポートしている姿が印象的でした。そして何よりも指導する保存会の面々の厳しくも優しいまなざしが素敵でした。

3月8日 おしぐらんご参加者説明会

2月20日のおしぐらんご漕ぎ手の募集から、3月1日の体感会、そして3月8日を締め切りました。そして、3月8日(土)午前10時からようすな会館で申込書提出と説明会が行われました。子供達・保護者の方々・保存空が一堂に会して行事の由来や実際にビデオを見ながらのレクチャー・諸注意が保存会より行われました。

終了後に保護者等の連絡調整のために話があり、グループラインでの連絡のしくみが説明され、ライン登録をされていました。この日も大学生が2名参加されて、申込書からの名簿作成を連携して行っていました。

3月1日 おしぐらんご舟漕ぎ体験練習

漕ぎ手の確保のために保存会が新しい取り組みとして今年初めて実施したのが「おしぐらんご体験会」です。

金浦小学校では3年生の授業で「ひったか・おしぐらんご」について学びます。そして、翌年の4年生になった時点で漕ぎ手として参加申し込みをとって、練習を積み重ねて6月中旬の本番を迎えます。

募集の段階で、一人でも多くの子どもたちに漕ぐ楽しみを知ってもらうことが必要との想いから今回の体験会となりました。予定では3月1日・2日の2回実施予定でしたが、2日目は雨のため中止となりました。初参加の子ども達、経験者も含めて10数名の参加で保存会の皆さんに指導いただきました。

2月24日 おしぐらんご舟おろし

保存会の皆さんの手際よい段取りにより、6隻の漕ぎ舟は1隻づつ金浦湾にクレーンで降ろされて桟橋へ移動されました。約2時間の作業でした。その後、桟橋では錨をおろしたり、船を潮になじませたり、海水の浸水を確認したりの作業が続きます。潮になじむまで、浸水の海水をポンプで汲みだしたり、大きなひずみのあるところは杉の皮を詰める作業などが行われます。

2月23日 おしぐらんご倉庫出し

今年は、潮の関係でおしぐらんごの実施日が5月25日と例年より半月以上早いため、舟おろしも必然的に早くなりました。旧職業訓練センターに保管してある「漕ぎ舟」をグラウンドに出して、1日がかりで整備・補修を行います。

2月16日 令和7年度おしぐらんご開催へ向けた打合せ

全ての行事はこの日から始まります。令和6年度の金浦ひったか・おしぐらんご保存会の決算見込みが承認され、令和7年度に向けての行事の予定が審議されます。

その審議に先立って、長年会長を務めていらした黒田基晴さんが退任し、相談役として今後も渉外・広報を中心に引き続き会の中心メンバーとして関わっていただき、会長は筒井清文氏に交代の人事案が承認され、筒井新会長の進行で会が進められました。

活発な意見交換が行われました。令和7年度はおしぐらんご体験会や子どもたちによるプロモーションビデオの制作など新しい事業も多数組み込まれています。昨年ひったかの日に雨になり提灯が雨に濡れて400個ぐらい使用不能となり予算捻出が課題となっています。また、市の財政健全化の煽りを受けて補助金も減額される見通しで、新たな財源確保が大きな課題として話し合われました。